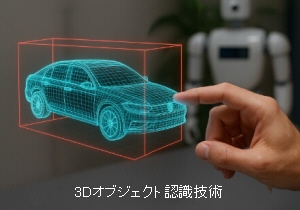

3次元物体認識技術(3D Object Recognition Technology)は、カメラやセンサーなどから取得した3次元情報をもとに、物体の種類や位置、姿勢(ポーズ)を認識・特定する技術です。これはロボティクス、自動運転、AR/VR、製造業、セキュリティなど、さまざまな分野で重要な役割を果たしています。

🔍 1. 主な3次元物体認識技術

① ポイントクラウドベースの認識

-

説明: LiDARなどのセンサーで取得した点群(point cloud)データを解析。

-

技術例: PointNet、PointNet++、VoteNet、PointRCNN など。

-

利点: 複雑な3D形状を直接扱える。

-

課題: ノイズやスパースなデータに弱い。

② RGB-Dカメラを利用した認識

-

説明: RGB画像(カラー)とDepth画像(深度)を組み合わせて認識。

-

代表的センサー: Microsoft Kinect、Intel RealSense など。

-

技術例: DenseFusion、Frustum PointNet など。

-

利点: 2D画像と3D情報の統合により精度が高い。

-

課題: 照明条件に弱い場合がある。

③ マルチビューアプローチ

-

説明: 複数視点から2D画像を取得し、3D形状を推定・認識。

-

技術例: MVCNN(Multi-View Convolutional Neural Network)など。

-

利点: 汎用的な2D CNN技術が使える。

-

課題: カメラアングルが限定されると精度が下がる。

④ ボクセルベースの認識

-

説明: 3D空間をボクセル(立方体)に分割し、3D CNNで処理。

-

技術例: VoxNet、3DShapeNets など。

-

利点: 空間的情報を保存できる。

-

課題: 計算コストが高い、解像度に制限。

🧠 2. 用いられる機械学習技術

-

深層学習(Deep Learning)

-

特に3D CNN、Graph Neural Network、Transformerなどの応用。

-

-

教師あり学習

-

大量のアノテーション付き3Dデータセット(ShapeNet、ModelNetなど)で学習。

-

-

自己教師あり学習(Self-supervised Learning)

-

データのラベリングが難しい3D領域では注目されている。

-

🛠️ 3. 応用分野

| 分野 | 応用例 |

|---|---|

| 自動運転 | 歩行者や車両の検出、障害物回避 |

| ロボティクス | ピッキング、組立、ナビゲーション |

| AR/VR | 仮想オブジェクトとの整合 |

| 製造業 | 品質検査、自動分類 |

| セキュリティ | 顔認証、侵入検知 |

📦 4. 有名なデータセット

-

ModelNet:3D CADモデルを含む分類タスク向けデータセット

-

ShapeNet:膨大なカテゴリの3Dモデル

-

SUN RGB-D:実環境のRGB-D画像+アノテーション

-

KITTI:自動運転向けの3D点群と画像データ

| <トップページ> |