最新の国内回帰に関する情報によると、日本企業が海外から国内に生産拠点を回帰させる動きが進んでいます。この背景には、円安や輸送コストの上昇、サプライチェーンの安定化の必要性が挙げられます。また、海外での人件費の上昇も一因です。

具体的な製造業の国内回帰の例として、茨城県や栃木県が注目されており、特に茨城県は半導体や次世代自動車関連産業の集積が進んでいます。これにより、国内回帰を推進するための補助金や税制優遇措置が整備されており、製造業の立地件数が増加しています。

一方で、国内回帰を進める企業は労働力不足や工場用地の確保が課題となっており、特に日本の少子高齢化の影響が深刻です。工場の新設やエンジニアの確保が難しいことから、今後の国内生産拡大には長期的な取り組みが必要とされています。

このような国内回帰の動きは、特に製造業を中心に進展しており、政府や自治体の支援策も期待されています。

【日本製造業国内回帰】

日本製造業における国内回帰の動きは、特に注目されています。その背景や現状について詳しく説明します。

国内回帰の背景

- サプライチェーンのリスク回避

- 新型コロナウイルス感染症やロシア・ウクライナ紛争の影響で、国際物流の紛争が発生しました。

- 地政学リスクの確保から、安定した供給を確保するために国内生産が再評価されています。

- コスト構造の変化

- や東南アジア国民費が上昇しているため、従来の海外生産のコスト優位性が低下しています。

- 円安の進行により、国内生産が相対的に競争力を持ちます。

- 政府の支援の強化

- 日本政府は、重要な製品や部品の国内生産を促進するための補助金や暫定対策を提供しています。

- 例: 半導体や医療機器の国内製造を公表。

現状と事例

- 製造拠点の国内移転

- 多くの企業が国内回帰を進めています。

- パナソニック:家電製品の一部生産を海外から日本国内に戻りました。

- 村田製作所:半導体関連の新工場を国内に設立。

- 中小企業の取り組み

- 中小企業も、品質管理や輸送コスト削減の視点から、国内回帰の動きを見せています。

- 特に地域密着型の生産活動を強化しています。

- 地方への波及効果

- 製造業の国内回帰に伴い、地方の工業団地の活用が増えています。

- 地域経済活性化の着実として、住民による企業誘致も積極的に行われています。

課題

- 労働力不足

- 少子高齢化に伴い、製造現場での労働力確保が困難になっています。

- 技術者や短縮工の不足も深刻な課題です。

- 生産コストの上昇

- エネルギー価格や原材料費が高く評価されており、国内生産のコスト増加が評価されています。

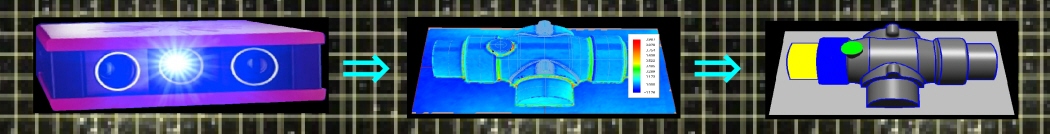

- 技術革新の必要性

- 人手不足を補うため、製造現場での自動化やAI活用が求められています。

- 中小企業では、デジタル化の対応が遅れているケースも見られます。

将来展望

- 国内復帰の流れは今後も続きますが、持続的な成長のためには、以下の対応が必要です。

- 労働力確保と技能者育成の強化

- 自動化・デジタル化の推進

- 政府や地方自治体による引き続き支援策

製造業の国内回帰は、リスク回避経済の安定性向上に留意する重要な動きを検討しますが、課題解決が鍵を持っています。